금성 일면통과

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

금성 일면통과는 금성이 태양 표면을 지나는 현상으로, 일식과 유사하나 금성의 크기가 작아 태양 전체를 가리지 못한다. 이 현상은 제1접촉, 제2접촉, 식최대, 제3접촉, 제4접촉의 순서로 진행되며, 약 243년 주기로 발생한다. 과거에는 천문학적 거리 측정에 활용되었으며, 21세기에 발생한 일면통과는 외계 행성 탐색 연구에 기여했다. 금성 일면통과는 1639년 제레미 호록스에 의해 최초로 관측되었으며, 18세기에는 시차법을 이용한 천문단위 측정에 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 금성 - 별이 빛나는 밤

빈센트 반 고흐가 생 폴 드 모솔 정신병원 입원 중 그린 《별이 빛나는 밤》은 밤하늘 아래 마을 풍경을 강렬한 색채와 붓 터치로 표현하여 그의 내면세계와 종교적 갈망을 담아낸 대표작으로, 미술사적, 천문학적 해석과 상징적 요소 분석이 활발히 이루어지고 있다. - 금성 - 아라크노이드

- 일면통과 - 수성 일면통과

수성 일면통과는 수성이 지구와 태양 사이를 지나 태양 원반 위를 가로지르는 현상이며, 궤도면 교차 시 내합을 형성할 때 발생하고 과학 연구에 활용되며, 불규칙한 주기로 5월과 11월에 관측된다. - 일면통과 - 해왕성에서 본 천왕성 일면통과

해왕성에서 본 천왕성 일면통과는 해왕성에서 천왕성이 태양 앞을 지나가는 현상으로, 특정 시기에 발생하며 지속 시간과 천왕성과의 각거리 등의 특징을 가진다. - 위치천문학 - 극운동

극운동은 지구 자전축의 불규칙한 운동으로 챈들러 요동, 연주기 진동, 불규칙적 표류로 구성되며 지구 핵-맨틀 운동, 해수면 재분포, 지각균형 재조정 등으로 발생하고 우주측지학 방법으로 관측되며 IERS에서 데이터를 제공한다. - 위치천문학 - 천체역학

천체역학은 중력에 의해 지배되는 천체의 운동을 다루는 학문으로, 케플러 운동 법칙, 섭동 이론, 다체 문제 등을 포함하며, 뉴턴의 만유인력 법칙과 해석역학을 기반으로 발전하여 우주 탐사 및 행성 형성 연구에 기여한다.

2. 일면통과의 과정

금성의 일면통과는 금성이 태양 표면을 동쪽에서 서쪽으로 이동하는 작은 점처럼 보이는 현상이다. 이는 일식과 유사하지만, 금성의 시지름이 훨씬 작아 태양 전체를 가리지 못한다.[33] 금성은 달보다 크지만, 지구와의 거리가 멀어 작게 보인다.[34]

일면통과는 다음과 같은 순서로 진행된다.[35]

- 제1접촉: 금성이 태양에 처음 접촉하는 순간.

- 제2접촉: 금성 전체가 태양 안으로 진입하는 순간. 제1접촉에서 제2접촉까지는 약 20분이 걸린다.

- 식최대: 금성이 태양 중심에 가장 근접하는 때.[36]

- 제3접촉: 금성이 태양 반대편 가장자리에 도달하는 순간. 제2접촉에서 제3접촉까지는 2004년과 2012년의 경우 약 6시간이었다.[37][38]

- 제4접촉: 금성이 태양에서 완전히 벗어나는 순간. 제3접촉에서 제4접촉까지는 약 20분이 걸린다.

이처럼 금성의 일면통과는 오랜 시간 동안 일어나기 때문에, 지구의 일부 지역에서는 일출 전이나 일몰 후에 일면통과가 진행되기도 한다. 따라서 전 과정을 관측할 수 있는 장소는 한정되어 있다. 2004년에는 중앙아시아에서 유럽까지,[39] 2012년에는 하와이주에서 동아시아까지 전 과정 관측이 가능했다.[40]

제2접촉 직후와 제3접촉 직전에는 '검은 방울(블랙 드롭) 현상'이 발생한다. 이는 금성의 가장자리와 태양 원반의 외곽 부분이 접촉하면서 그림자 외곽이 서로 뭉치는 현상이다.[62] 이 현상 때문에 제2접촉과 제3접촉의 정확한 시간을 측정하기 어려웠으나, 최근에는 망원경 초점 문제 등 겉보기 현상으로 해석되기도 한다.[33]

2. 1. 관측 방법

태양은 매우 밝기 때문에 금성의 일면통과 과정을 관측하기 위해서는 일식 때와 같이 적절한 준비를 갖추는 것이 필요하다.[48] 가장 안전한 방법은 태양 흑점을 관측할 때와 마찬가지로 망원경을 이용하여 태양의 상을 투영판에 비치게 하는 것이다. 이 방법을 쓰면 동시에 여러 명의 관측자가 일면 통과를 지켜볼 수 있다. 망원경을 사용하지 않을 경우 개인적으로 태양 관측 전용 안경과 필터 등을 쓰고 육안으로 볼 수도 있다. 절대로 태양 관측 전용 필터 등을 사용하지 않고 맨눈으로 햇빛을 직접 봐서는 안된다. 망막 세포가 손상을 입게 되며, 일시적 또는 지속적으로 시력이 저하되거나, 심할 경우 실명할 위험도 있기 때문이다.[48][49][50]태양면 통과 중인 금성의 그림자는 육안으로도 확인 가능한 각도(겉보기 크기)를 가지고 있으며, 금속을 증착시킨 태양 관측용 필터(관찰용 안경)를 사용하여 감광시키면 육안으로도 안전하게 관찰할 수 있다. 필터를 사용하더라도 유해한 빛을 완전히 차단할 수 없으므로, 장시간 관찰을 계속하지 않고, 자주 눈을 쉬게 하는 것이 권장된다.[48][51] 태양 관측에 망원경이나 쌍안경을 사용하는 경우, 실명을 포함한 시각 장애의 위험을 피하기 위해 충분히 감광하거나, 투영법을 사용하도록 권장한다.

3. 금성 내합과 일면 통과

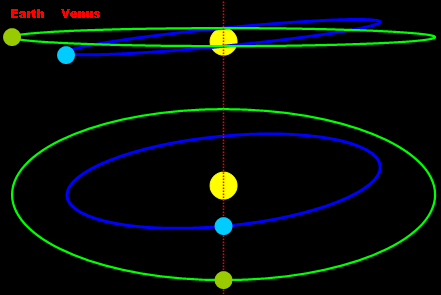

금성이 지구와 내합 위치에 자리하더라도 금성 일면 통과는 매번 일어나지는 않는다. 그 이유는 금성은 지구의 공전궤도 경사면에 대하여 3.4도 기울어져 있어서 천구상으로 금성은 내합시에 태양의 위쪽이나 아래쪽을 통과할 뿐 태양 원반을 통과하지는 않기 때문이다. 일면 통과가 발생하려면 내합이 되는 순간 금성과 지구의 궤도 경사면이 (거의) 일치해야 한다. 위의 조건을 만족하는 때는 6월 7일과 12월 9일 전후 며칠간에 불과하다. 따라서 일면 통과가 일어나는 시간도 위 두 시간대의 전후로 한정된다.

3.4도가 큰 각도가 아닌 것처럼 생각할 수 있으나, 내합시 금성은 지구에서 볼 때 천구상에서 태양과 9.6도 차이를 보이면서 위나 아래를 지나가기도 한다. 이 크기는 태양 시지름의 거의 18배에 해당하는 거리이다.

금성의 궤도는 지구의 궤도에 대해 3.39°의 경사각을 가지고 있으므로, 지구에서 볼 때 태양 아래(또는 위)를 지나간다.[1] 금성이 태양과 합을 이루는 동시에 지구의 궤도면을 통과하여 태양 표면을 직접 가로지를 때 통과가 발생한다. 금성 통과는 일반적으로 243년마다 반복되며, 그 후 금성과 지구는 각각의 궤도에서 거의 같은 지점으로 돌아온다. 지구의 243개의 항성 궤도 주기(총 88,757.3일) 동안 금성은 각각 224.701일인 395개의 항성 궤도 주기를 완료하는데, 이는 88,756.9 지구일에 해당합니다. 이 기간은 금성의 152개의 회합주기에 해당한다.[2]

두 번의 통과는 12월에 8년 간격으로 발생한 후, 121.5년의 간격이 있은 다음, 6월에 8년 간격으로 또 다른 두 번의 통과가 발생하고, 다시 105.5년의 간격이 있습니다. 지구와 금성이 합의 지점에 도달하는 시점의 약간의 불일치 때문에 243년 주기 내에서 다른 패턴이 가능합니다. 1518년 이전에는 통과 패턴이 8년, 113.5년, 121.5년이었으며, 서기 546년 통과 이전의 8개의 통과 간 간격은 121.5년 간격이었습니다. 현재 패턴은 2846년까지 계속되다가 105.5년, 129.5년, 8년의 패턴으로 바뀔 것입니다. 따라서 243년 주기는 상대적으로 안정적이지만, 주기 내의 통과 횟수와 시기는 시간에 따라 변합니다.[2] 243:395 지구:금성 공명이 근사치이기 때문에, 수천 년 동안 지속되는 서로 다른 통과 순서가 243년마다 발생하며, 결국 다른 순서로 대체됩니다. 예를 들어, 기원전 541년에 끝난 시리즈가 있고, 2117년을 포함하는 시리즈는 서기 1631년에 시작되었습니다.[2]

태양면 통과가 일어나려면 금성이 지구와 태양 사이에 들어와야 한다. 이러한 상태를 '''내합'''이라고 한다. 그러나 금성이 내합이 되더라도 지구-금성-태양이 일직선상에 놓이는 것은 일반적이지 않다. 금성의 궤도는 지구의 궤도에 대해 3.4도 기울어져 있으며, 천구 상에서는 내합 시 금성이 태양의 북쪽이나 남쪽을 통과하는 것처럼 보인다.[41]

3.4도는 그다지 큰 각도가 아닌 것처럼 보일지도 모르지만, 지구에서 보면 내합 시 금성이 최대 9.6도까지 태양에서 벗어져 보이기도 한다.[42] 이에 비해 태양의 시직경은 약 0.5도이므로, 금성은 태양면을 통과하지 않는 내합 시 태양의 북쪽 또는 남쪽을 태양 지름의 18배 이상 벗어나 통과하기도 한다.[41]

따라서 태양면 통과가 일어나는 것은 지구의 궤도면과 금성의 궤도면이 교차하는 지점(또는 매우 가까운 지점)에서 금성이 내합이 될 때이다. 지구의 공전 궤도(1년)에서 이 궤도면의 교선을 통과하는 것은 태양을 사이에 두고 대칭이 되는 두 지점뿐이다. 이 두 지점을 '''교점'''이라고 한다. 교점을 통과하는 시기는 현재 6월 7일경과 12월 9일경이며, 태양면 통과가 일어날 수 있는 것은 이 시기 전후 수일에 한정된다.[43]

==== 발생 주기 ====

금성 일면통과는 243년 주기로 반복되며, 8년 간격의 쌍, 이후 121.5년 또는 105.5년의 간격을 두고 발생하는 패턴을 보인다.[2] 이러한 현상은 흔하지 않다. 2004년 6월 이전의 일면통과는 1874년 12월과 1882년 12월에 발생했으며, 2004년 이후에는 2012년 6월 6일에 발생했다. 2012년 이후에는 2117년 12월과 2125년 12월에 일어날 예정이다.

이 주기는 지구와 금성의 항성년 및 회합주기의 관계 때문에 나타난다. 243 지구 항성년(88757.3일)과 395 금성 항성년(88756.9일)은 거의 같으며, 이는 금성과 지구가 243년 주기로 궤도상의 거의 같은 지점에서 만난다는 것을 의미한다.[2] 이 기간은 금성과 지구의 회합 주기(583.92일)의 152배와도 거의 일치한다.[2]

금성의 궤도는 지구 궤도에 대해 3.39° 기울어져 있어[1], 금성이 지구에서 볼 때 태양 아래나 위를 지나간다. 금성이 태양과 합을 이루면서 지구 궤도면을 통과할 때 일면통과가 발생한다.

금성 일면 통과 주기는 정확하게 105.5년, 8년, 121.5년, 8년 간격으로 일정하게 나타나는 것은 아니다. 546년에서 1518년까지는 8년, 113.5년, 121.5년 간격으로 발생했고, 기원전 539년부터 546년까지는 121.5년 간격으로 일정하게 일어났다.[2] 현재 패턴은 2846년까지 유지되며, 이후 105.5년, 129.5년, 8년 간격으로 변경될 것이다.[2] 243년 주기는 비교적 안정적이지만, 주기 내 일면통과 횟수와 시기는 시간이 지나면서 바뀐다.[2]

한편, 수성은 금성보다 태양에 더 가깝고 공전 속도가 빨라 일면통과가 더 자주 발생한다.[47] 보통 1세기에 13회에서 14회 수성 일면통과를 관측할 수 있다.

3. 1. 발생 주기

금성 일면통과는 243년 주기로 반복되며, 8년 간격의 쌍, 이후 121.5년 또는 105.5년의 간격을 두고 발생하는 패턴을 보인다.[2] 이러한 현상은 흔하지 않다. 2004년 6월 이전의 일면통과는 1874년 12월과 1882년 12월에 발생했으며, 2004년 이후에는 2012년 6월 6일에 발생했다. 2012년 이후에는 2117년 12월과 2125년 12월에 일어날 예정이다.이 주기는 지구와 금성의 항성년 및 회합주기의 관계 때문에 나타난다. 243 지구 항성년(88757.3일)과 395 금성 항성년(88756.9일)은 거의 같으며, 이는 금성과 지구가 243년 주기로 궤도상의 거의 같은 지점에서 만난다는 것을 의미한다.[2] 이 기간은 금성과 지구의 회합 주기(583.92일)의 152배와도 거의 일치한다.[2]

금성의 궤도는 지구 궤도에 대해 3.39° 기울어져 있어[1], 금성이 지구에서 볼 때 태양 아래나 위를 지나간다. 금성이 태양과 합을 이루면서 지구 궤도면을 통과할 때 일면통과가 발생한다.

금성 일면 통과 주기는 정확하게 105.5년, 8년, 121.5년, 8년 간격으로 일정하게 나타나는 것은 아니다. 546년에서 1518년까지는 8년, 113.5년, 121.5년 간격으로 발생했고, 기원전 539년부터 546년까지는 121.5년 간격으로 일정하게 일어났다.[2] 현재 패턴은 2846년까지 유지되며, 이후 105.5년, 129.5년, 8년 간격으로 변경될 것이다.[2] 243년 주기는 비교적 안정적이지만, 주기 내 일면통과 횟수와 시기는 시간이 지나면서 바뀐다.[2]

한편, 수성은 금성보다 태양에 더 가깝고 공전 속도가 빨라 일면통과가 더 자주 발생한다.[47] 보통 1세기에 13회에서 14회 수성 일면통과를 관측할 수 있다.

4. 관측 역사

금성의 일면 통과는 이전 천문학자들의 많은 관심을 끌었는데, 이 현상을 통해 태양계의 크기를 측정할 가능성을 발견했기 때문이었다. 17세기까지 천문학자들은 행성 사이의 거리를 지구와 태양 거리인 1 천문단위로 나타냈지만 이 1천문단위의 거리가 정확히 어느 정도인지는 모르고 있었다. 일면통과를 정밀하게 관측하는 것은, 이 천문단위를 일상 단위로 정확히 표현할 수 있다는 의미였다. 구체적인 방법은, 지구의 한 쪽 끝과 다른 쪽 끝에 있는 관측자가 일면통과가 시작하는 시간과 끝나는 시간의 차이를 재는 것이다. 그러면 지구상의 두 개 점의 거리를 통해 삼각측량의 원리를 이용하여 금성과 태양 사이 거리를 측정할 수 있는 것이다.(시차를 볼 것) 19세기까지는 이 방법이 천문 단위를 재는 유일한 방법이었으며, 이 때문에 금성 일면 통과는 국제적인 프로젝트로 수행되었다.

고대 인도, 그리스, 이집트, 바빌로니아, 중국 관측자들은 금성을 알고 있었으며, 이 행성의 움직임을 기록했다.[3] 피타고라스는 소위 샛별(계명성)과 저녁별이 실제로는 모두 금성이라는 것을 깨달은 것으로 여겨진다. 그러나 이러한 문화권 중 어느 곳에서도 행성의 태양면 통과를 관측했다는 증거는 없다. 마야 유적지인 마야판에서 발견된 프레스코화에 12세기 또는 13세기 태양면 통과를 묘사한 그림이 포함되어 있을 수 있다는 주장이 제기되었다.

페르시아의 박식가 아비케나는 태양 표면에 금성을 점으로 관측했다고 주장했다. 1032년 5월 24일에 태양면 통과가 있었지만, 아비케나가 관측 날짜를 제시하지 않았고, 현대 학자들은 그가 자신의 위치에서 태양면 통과를 관측할 수 있었는지에 의문을 제기했다. 그는 태양흑점을 금성으로 잘못 판단했을 수도 있다. 그는 자신의 주장하는 태양면 통과 관측을 이용하여 금성이 적어도 때때로는 태양 아래에 있다는 것을 프톨레마이오스 우주론[4]에서 입증하는 데 도움을 주었다. 즉, 당시 지배적이었던 천동설[5][6]에서 지구에서 멀어질 때 금성의 구는 태양의 구보다 앞선다.

== 17세기 ==

요하네스 케플러가 1631년 금성 일면 통과를 최초로 예측했다.[57] 케플러는 자신의 루돌프 표를 바탕으로 1631년 12월 6일에 금성의 태양면 통과가 일어날 것이라고 예측했지만,[57] 1631년 12월 7일 일출 약 50분 전, 태양이 관측되기 전에 태양면 통과가 종료되어, 그의 예측은 유럽 대부분 지역에서 관측할 수 없다는 것을 예측할 만큼 정확하지 않았다.[7][57] 결과적으로 천문학자들은 그의 예측을 이용하여 이 사건을 관측할 수 없었다.[7] 피에르 가상디는 파리에서 관측하려고 시도했으나 실패했다.[58]

금성 일면통과를 최초로 관측한 근세 천문학자는 1639년 12월 4일(율리우스력 11월 24일) 제레미 호록으로, 관측 장소는 프레스턴 근처 머치 훌의 카 르하우스 자택이었다.[8][59] 그의 친구였던 윌리엄 크랩트리도 맨체스터 근처 브로턴에서 같은 현상을 관측했다.[8] 케플러는 1631년과 1761년에 일면 통과가 발생할 것을 예언했었다. 제레미 호록은 필리푸스 판 란스베르게(Phillippus van Lansberge)의 금성 궤도표에 오류가 있음을 발견하고, 케플러의 금성 궤도 계산을 수정하여 8년의 간격을 두고 이 현상이 발생하는 것을 알아차렸고 1639년에 일면 통과가 발생할 것으로 예측했다.[9][60] 해당일에는 하루 종일 흐린 날씨였으나 해넘이 직전 1시간 반 정도 하늘이 개었고, 그는 관측에 성공했다.[9] 호록스는 15시 15분경, 해가 지기 30분 전에 태양면 통과를 목격했다. 그는 간단한 망원경을 통해 태양의 상을 종이에 초점을 맞춰 시력을 손상시키지 않고 태양을 관측했다. 하루 대부분을 기다린 후, 그는 태양을 가리던 구름이 걷히자 마침내 태양면 통과를 목격했다.[9] 그의 관측을 통해 그는 금성의 지름에 대한 잘 정립된 추정치와 지구와 태양 사이의 평균 거리에 대한 추정치(약 9560만 km)를 얻을 수 있었다.[9] 비록 이 거리는 실제 거리의 약 3분의 2였지만, 그때까지 제시된 어떤 수치보다 더 정확한 수치였다.[9] 호록스는 자신의 관측 결과를 논문으로 정리했지만, 그가 죽고 훨씬 뒤인 1662년 요하네스 헤벨리우스(Johannes Hevelius)에 의해 출판되어 1666년까지 출판되지 않았다.[9][61]

== 18세기 ==

에드먼드 핼리의 제안으로 1761년과 1769년 금성 일면통과는 시차법을 이용하여 1천문단위 값을 정교하게 측정하기 위한 목적으로 시행되었다. 여러 탐험대가 세계 각지에 일면통과 관측자료를 구하기 위해 파견되었다. 이는 사실상의 첫 국제적 과학 공동 연구였다고 말할 수 있다.

1761년 금성 일면통과 이전까지 금성에는 대기가 있다고 일반적으로 생각되었지만, 금성 일면통과 중에 대기를 감지할 수 있는 가능성은 고려되지 않은 것 같다. 금성 대기의 발견은 상트페테르부르크 제국 과학 아카데미에서 1761년 금성 일면통과를 관측한 러시아 과학자 미하일 로모노소프에게 오랫동안 돌려졌다.[13] 미하일 로모노소프는 상트 페테르부르크에서 작성한 금성의 일면통과 자료에 의거하여 금성에 대기가 있을 것으로 예측했다.

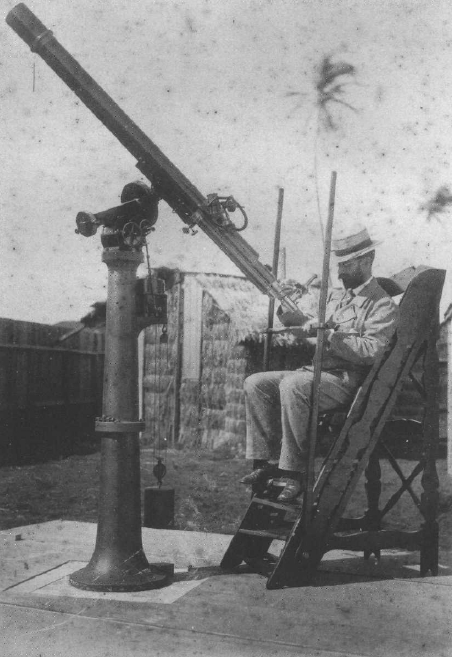

타히티에서의 관측은 제임스 쿡과 찰스 그린이 현재 베누스 포인트로 알려진 곳에서 수행하였다.[20]

불운하게도 이 시기에는 검은 방울 현상 때문에 식의 시작과 종료 시각을 정확하게 측정할 수 없었다. 1761년과 1769년 관측 자료를 종합하여 1771년 프랑스 천문학자 제롬 랄랑드는 1천문단위 거리를 1억 5천 3백만 킬로미터로 계산했다.

== 19세기 ==

19세기에는 금성 일면통과를 통해 태양계의 크기를 측정하려는 노력이 국제적인 규모로 진행되었다. 1874년과 1882년의 금성 일면통과는 사진 기술을 활용하여 관측되었지만, 검은 방울 현상 등으로 인해 기대만큼 정확한 결과를 얻지는 못했다.

요하네스 케플러가 1631년 금성 일면 통과를 최초로 예측한 이후, 1639년 12월 4일 제레미 호록이 최초로 관측에 성공했다. 에드먼드 핼리의 제안으로 1761년과 1769년 금성 일면통과는 시차법을 이용하여 1천문단위 값을 정교하게 측정하기 위한 목적으로 시행되었고, 여러 탐험대가 세계 각지에 파견되었다. 1771년 제롬 랄랑드는 1천문단위 거리를 1억 5천 3백만 킬로미터로 계산했다.

1874년 관측을 위해 독일, 영국, 미국에서 세 개의 탐험대가 케르겔렌 제도로 파견되었다.[23] 사이먼 뉴컴은 이전 네 번의 금성 통과 관측 자료를 종합하여 149.59 ± 0.31 × 106 km의 값을 얻었다.[11]

1874년과 1882년의 금성 통과 관측은 천문단위의 값을 정밀하게 계산하는 데 기여했다. 1874년에는 프랑스, 미국, 멕시코가 일본에 관측대를 파견했으며, 이는 일본 근대 천문학 발전에 기여했다.[76][77] 프랑스 대에는 피에르 얀생이 발명한 연속 촬영이 가능한 회전식 사진기 "revolver photographique"가 사용되었다.[83] 일본에서는 시미즈 마코토가 고베에서 금성 일면통과 사진을 촬영하는 데 성공했고,[79] 우에노 히코마는 미국 대에 협력했다.[79]

1882년 금성 일면통과는 유럽과 미국에서도 관찰 가능하여 많은 사람들이 관측하는 열기를 보였다.[83] 존 필립 수사는 이때의 태양면 통과에 영감을 받아 행진곡 금성의 태양면 통과를 작곡했다.[123] 미국 해군 천문대의 1882년 관측 결과는 1874년에 비해 좋은 결과를 보였으며, 수집된 관측 사진의 수는 1380장에 달했다.[19] 윌리엄 하크니스는 1889년에 8.842±0.0118초라는 태양 시차 값을 보고했고, 사이먼 뉴컴은 1895년에 18세기와 19세기의 4회 태양면 통과 기록에서 8.794±0.0018초라는 값을 보고했다.

== 21세기 ==

21세기에 발생한 2004년과 2012년 금성 일면통과는 외계 행성 탐색 기술 발전을 위한 연구 목적으로 활용되었다.[83][89][90] 금성이 태양면을 통과할 때 태양 빛을 가리는 현상을 이용하여 빛의 감소량을 측정하고, 이를 통해 외계 행성을 발견하는 기술을 개선하는 연구가 진행되었다.[26]

2004년 금성 일면통과[24] 당시 유럽 남방 천문대를 중심으로 아마추어 천문학자, 학생들이 참여하는 네트워크가 조직되어 지구와 태양 사이의 거리를 측정했다.[24] 참가자들의 관측 결과로 계산된 천문단위(AU)는 149,608,708 ± 11,835 km 였으며, 이는 기존 값과 0.007%의 차이를 보였다.[25]

2012년 금성 일면통과는 과학자들에게 계외행성 연구에 유용한 기회를 제공했다. 특히, NASA 우주비행사 돈 페티트가 국제우주정거장에서 촬영하여 우주에서 기록된 최초의 일면통과가 되었다. 2012년 일면통과는 태양의 활동 주기 중 활동적인 시기에 발생하여, 변광성 주변 행성 신호 감지 연습에 활용되었다. 지상 망원경과 비너스 익스프레스 관측을 통해 금성 대기의 중간층을 더 잘 이해하고, 기후에 대한 새로운 정보를 얻을 수 있었다. 허블 우주 망원경은 달을 거울로 사용하여 금성 대기의 빛을 연구하고 그 구성을 결정했다.[27][28]

프랑스 천문학자들은 "Venus Twilight Experiment" 프로젝트를 통해 오로라 현상을 이용하여 금성 대기를 연구했다.[93]

히노데는 태양면 통과 모습을 초고해상도로 촬영하여 금성을 감싸는 빛의 고리인 오로라 현상을 포착했다.[96] 이는 태양광이 금성의 대기에서 굴절되어 발생하는 현상이다.[92]

다음 금성 일면통과는 2117년 12월 10일부터 11일에 걸쳐 일어날 예정이다.

금성의 태양면 통과 관측에 대해 (매우 드문 현상이라는 점을 제외하고) 과학적 관심이 있었던 본래 이유는 태양계의 크기를 측정할 수 있는 가능성이 있었기 때문이다. 17세기까지 천문학자들은 각 행성 간의 거리 관계를 지구와 태양 사이의 거리를 단위(1천문단위)로 계산할 수 있었지만, 1천문단위의 절대적인 거리(마일이나 킬로미터 단위)는 정확하게 알려지지 않았다.

태양면 통과의 정밀한 관측은 이 1천문단위, 즉 태양과 지구 사이의 절대적인 거리를 측정하는 방법이 된다. 그 방법은 지구의 넓게 떨어진 관측 지점에서 태양면 통과가 시작되거나 끝나는 시간의 미세한 차이를 정밀하게 측정하는 것이다. 그러면 지구의 두 지점 사이의 거리가 삼각측량의 원리로 금성과 태양 사이의 거리를 측정하는 자처럼 사용할 수 있다.[52]

또한, 태양과의 거리는 각도인 지심시차로부터 간접적으로 결정할 수도 있다.[84] 지심시차는 지구의 중심(지심)에서 천체를 볼 때와 지표면에서 천체를 볼 때의 방향 차이로, 특히 천체가 지평선상에 존재할 때의 지심시차를 지평시차라고 한다.[53] 더 나아가, 관측자가 적도상에 있을 때 관측되는 태양의 지평시차를 '''태양시차'''라고 한다.[54] 태양시차의 값으로부터 천문단위를 간접적으로 구할 수 있기 때문에, 천문단위 거리 값 자체보다 금성의 태양면 통과를 이용하여 태양시차의 값을 구하는 것이 이루어져 왔다.[84]

현재 1천문단위의 거리는 149,597,870.700 km로 정의되어 있으며,[55] 널리 받아들여지고 있는 태양시차의 값 중 하나는 8.794 143초이다.[56]

4. 1. 17세기

요하네스 케플러가 1631년 금성 일면 통과를 최초로 예측했다.[57] 케플러는 자신의 루돌프 표를 바탕으로 1631년 12월 6일에 금성의 태양면 통과가 일어날 것이라고 예측했지만,[57] 1631년 12월 7일 일출 약 50분 전, 태양이 관측되기 전에 태양면 통과가 종료되어, 그의 예측은 유럽 대부분 지역에서 관측할 수 없다는 것을 예측할 만큼 정확하지 않았다.[7][57] 결과적으로 천문학자들은 그의 예측을 이용하여 이 사건을 관측할 수 없었다.[7] 피에르 가상디는 파리에서 관측하려고 시도했으나 실패했다.[58]금성 일면통과를 최초로 관측한 근세 천문학자는 1639년 12월 4일(율리우스력 11월 24일) 제레미 호록으로, 관측 장소는 프레스턴 근처 머치 훌의 카 르하우스 자택이었다.[8][59] 그의 친구였던 윌리엄 크랩트리도 맨체스터 근처 브로턴에서 같은 현상을 관측했다.[8] 케플러는 1631년과 1761년에 일면 통과가 발생할 것을 예언했었다. 제레미 호록은 필리푸스 판 란스베르게(Phillippus van Lansberge)의 금성 궤도표에 오류가 있음을 발견하고, 케플러의 금성 궤도 계산을 수정하여 8년의 간격을 두고 이 현상이 발생하는 것을 알아차렸고 1639년에 일면 통과가 발생할 것으로 예측했다.[9][60] 해당일에는 하루 종일 흐린 날씨였으나 해넘이 직전 1시간 반 정도 하늘이 개었고, 그는 관측에 성공했다.[9] 호록스는 15시 15분경, 해가 지기 30분 전에 태양면 통과를 목격했다. 그는 간단한 망원경을 통해 태양의 상을 종이에 초점을 맞춰 시력을 손상시키지 않고 태양을 관측했다. 하루 대부분을 기다린 후, 그는 태양을 가리던 구름이 걷히자 마침내 태양면 통과를 목격했다.[9] 그의 관측을 통해 그는 금성의 지름에 대한 잘 정립된 추정치와 지구와 태양 사이의 평균 거리에 대한 추정치(약 9560만 km)를 얻을 수 있었다.[9] 비록 이 거리는 실제 거리의 약 3분의 2였지만, 그때까지 제시된 어떤 수치보다 더 정확한 수치였다.[9] 호록스는 자신의 관측 결과를 논문으로 정리했지만, 그가 죽고 훨씬 뒤인 1662년 요하네스 헤벨리우스(Johannes Hevelius)에 의해 출판되어 1666년까지 출판되지 않았다.[9][61]

4. 2. 18세기

에드먼드 핼리의 제안으로 1761년과 1769년 금성 일면통과는 시차법을 이용하여 1천문단위 값을 정교하게 측정하기 위한 목적으로 시행되었다. 여러 탐험대가 세계 각지에 일면통과 관측자료를 구하기 위해 파견되었다. 이는 사실상의 첫 국제적 과학 공동 연구였다고 말할 수 있다.1761년 금성 일면통과 이전까지 금성에는 대기가 있다고 일반적으로 생각되었지만, 금성 일면통과 중에 대기를 감지할 수 있는 가능성은 고려되지 않은 것 같다. 금성 대기의 발견은 상트페테르부르크 제국 과학 아카데미에서 1761년 금성 일면통과를 관측한 러시아 과학자 미하일 로모노소프에게 오랫동안 돌려졌다.[13] 미하일 로모노소프는 상트 페테르부르크에서 작성한 금성의 일면통과 자료에 의거하여 금성에 대기가 있을 것으로 예측했다.

타히티에서의 관측은 제임스 쿡과 찰스 그린이 현재 베누스 포인트로 알려진 곳에서 수행하였다.[20]

불운하게도 이 시기에는 검은 방울 현상 때문에 식의 시작과 종료 시각을 정확하게 측정할 수 없었다. 1761년과 1769년 관측 자료를 종합하여 1771년 프랑스 천문학자 제롬 랄랑드는 1천문단위 거리를 1억 5천 3백만 킬로미터로 계산했다.

4. 3. 19세기

19세기에는 금성 일면통과를 통해 태양계의 크기를 측정하려는 노력이 국제적인 규모로 진행되었다. 1874년과 1882년의 금성 일면통과는 사진 기술을 활용하여 관측되었지만, 검은 방울 현상 등으로 인해 기대만큼 정확한 결과를 얻지는 못했다.요하네스 케플러가 1631년 금성 일면 통과를 최초로 예측한 이후, 1639년 12월 4일 제레미 호록이 최초로 관측에 성공했다. 에드먼드 핼리의 제안으로 1761년과 1769년 금성 일면통과는 시차법을 이용하여 1천문단위 값을 정교하게 측정하기 위한 목적으로 시행되었고, 여러 탐험대가 세계 각지에 파견되었다. 1771년 제롬 랄랑드는 1천문단위 거리를 1억 5천 3백만 킬로미터로 계산했다.

1874년 관측을 위해 독일, 영국, 미국에서 세 개의 탐험대가 케르겔렌 제도로 파견되었다.[23] 사이먼 뉴컴은 이전 네 번의 금성 통과 관측 자료를 종합하여 149.59 ± 0.31 × 106 km의 값을 얻었다.[11]

1874년과 1882년의 금성 통과 관측은 천문단위의 값을 정밀하게 계산하는 데 기여했다. 1874년에는 프랑스, 미국, 멕시코가 일본에 관측대를 파견했으며, 이는 일본 근대 천문학 발전에 기여했다.[76][77] 프랑스 대에는 피에르 얀생이 발명한 연속 촬영이 가능한 회전식 사진기 "revolver photographique"가 사용되었다.[83] 일본에서는 시미즈 마코토가 고베에서 금성 일면통과 사진을 촬영하는 데 성공했고,[79] 우에노 히코마는 미국 대에 협력했다.[79]

1882년 금성 일면통과는 유럽과 미국에서도 관찰 가능하여 많은 사람들이 관측하는 열기를 보였다.[83] 존 필립 수사는 이때의 태양면 통과에 영감을 받아 행진곡 금성의 태양면 통과를 작곡했다.[123] 미국 해군 천문대의 1882년 관측 결과는 1874년에 비해 좋은 결과를 보였으며, 수집된 관측 사진의 수는 1380장에 달했다.[19] 윌리엄 하크니스는 1889년에 8.842±0.0118초라는 태양 시차 값을 보고했고, 사이먼 뉴컴은 1895년에 18세기와 19세기의 4회 태양면 통과 기록에서 8.794±0.0018초라는 값을 보고했다.

4. 4. 21세기

21세기에 발생한 2004년과 2012년 금성 일면통과는 외계 행성 탐색 기술 발전을 위한 연구 목적으로 활용되었다.[83][89][90] 금성이 태양면을 통과할 때 태양 빛을 가리는 현상을 이용하여 빛의 감소량을 측정하고, 이를 통해 외계 행성을 발견하는 기술을 개선하는 연구가 진행되었다.[26]2004년 금성 일면통과[24] 당시 유럽 남방 천문대를 중심으로 아마추어 천문학자, 학생들이 참여하는 네트워크가 조직되어 지구와 태양 사이의 거리를 측정했다.[24] 참가자들의 관측 결과로 계산된 천문단위(AU)는 149,608,708 ± 11,835 km 였으며, 이는 기존 값과 0.007%의 차이를 보였다.[25]

2012년 금성 일면통과는 과학자들에게 계외행성 연구에 유용한 기회를 제공했다. 특히, NASA 우주비행사 돈 페티트가 국제우주정거장에서 촬영하여 우주에서 기록된 최초의 일면통과가 되었다. 2012년 일면통과는 태양의 활동 주기 중 활동적인 시기에 발생하여, 변광성 주변 행성 신호 감지 연습에 활용되었다. 지상 망원경과 비너스 익스프레스 관측을 통해 금성 대기의 중간층을 더 잘 이해하고, 기후에 대한 새로운 정보를 얻을 수 있었다. 허블 우주 망원경은 달을 거울로 사용하여 금성 대기의 빛을 연구하고 그 구성을 결정했다.[27][28]

프랑스 천문학자들은 "Venus Twilight Experiment" 프로젝트를 통해 오로라 현상을 이용하여 금성 대기를 연구했다.[93]

히노데는 태양면 통과 모습을 초고해상도로 촬영하여 금성을 감싸는 빛의 고리인 오로라 현상을 포착했다.[96] 이는 태양광이 금성의 대기에서 굴절되어 발생하는 현상이다.[92]

다음 금성 일면통과는 2117년 12월 10일부터 11일에 걸쳐 일어날 예정이다.

5. 과거 및 미래의 일면 통과

(HM 항해연감국)

5월 25일

5월 26일

5월 26일

6월 3일

6월 4일

2004년 금성 일면통과한국어

6월 5일

6월 6일

6월 6일

2012년 금성 일면통과한국어